凌晨两点,老李又被口渴惊醒。他以为是白天喝了咖啡,上厕所几次也没当回事。体检单上“空腹血糖偏高”的红字,他折起来塞进抽屉:等忙完这个项目再说。一个月后,他开始乏力、眼睛干涩、脚背发麻,脚后跟的小伤口竟拖了半个月没好。很多人以为糖尿病是“慢慢来”的病,能拖一天是一天。可身体从不等人——当血糖长期居高不下,变化悄然发生,而且往往成群结队地来。

【一】如果不及时控制,身体会发生哪些变化

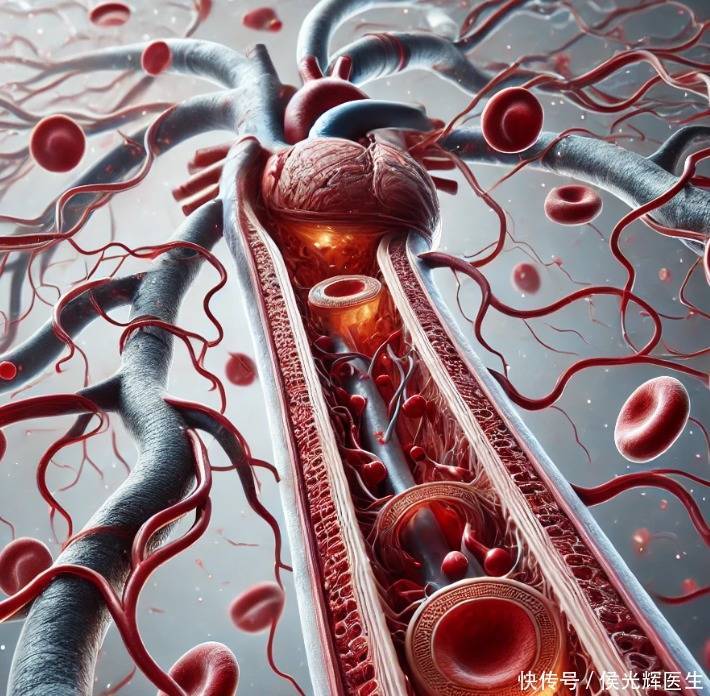

最先变的是“水”,也是你最容易感到的:喝得多、尿得多、还总觉得渴,像总在解一杯又一杯盐水的渴。这是高糖把水“带”出体外的结果。随后是“能量”变形:明明吃得不少,却容易疲惫、体重忽上忽下,因为细胞拿不到稳定的能量。再往深里走,是“血管内壁”被糖化,像被糖浆糊住的玻璃——小血管先受伤:眼底视网膜微出血、看东西有黑影;肾小球滤过异常,晨尿泡沫细密久散;末梢神经像被“电线老化”,脚趾发麻、针刺感、夜里加重。

大血管也会加速硬化,心梗、脑梗的风险上升。免疫力也被拖累:反复口腔/牙周炎、皮肤瘙痒、真菌感染、女性泌尿生殖道炎症增多;伤口愈合变慢,脚部容易出现难愈合溃疡。还有被忽略的“胃与情绪”:餐后困倦、胃轻瘫样胀满、夜里醒得频;焦虑与抑郁风险升高,睡眠越差血糖越乱,形成恶性循环。所有这些,不是一夜之间的“暴风雨”,却是持续高糖吹出的“长风”。

【二】为什么会这样:用好懂的话讲讲机制

把血糖想象成城市里的“流动能量”。正常时,它被胰岛素有序“分发”,给肌肉、肝脏、脂肪细胞稳定供能。当胰岛素分发不灵或目标细胞“装睡不接单”(胰岛素抵抗),能量就滞留在血里。滞留的糖与蛋白质结合,形成糖化终产物(AGEs),像“糖衣炸弹”贴在血管内皮上,引发慢性炎症与氧化应激,血管弹性下降、通透性变差;微小血管首先承压,眼、肾、神经最敏感。与此同时,脂质代谢也被带乱,胆固醇样“沉渣”更易附着在大血管壁,动脉粥样硬化加速。高糖环境让白细胞“打瞌睡”,杀菌效率变低,感染机会抬头。神经末梢在高糖与缺血双重夹击下传导迟钝,才有了“像踩在棉花上”的麻木。至于餐后困倦与情绪波动,是因为血糖“过山车”式起落扰乱了脑部神经递质和昼夜节律。简言之,高血糖不是单点故障,而是一张牵一发而动全身的网。

【三】医生给出的预防与干预建议:三把“稳糖钥匙”

第一把钥匙:看见它。别凭感觉控糖,要“有数”。设一个你能坚持的监测计划:空腹+餐后2小时为基础,每周至少2—3次;若已被医生诊断或用药,遵医嘱增加频率,并保留记录,观察“趋势”而非单点。体重、腰围、血压、血脂、尿微量白蛋白、眼底检查、足部感觉筛查,按周期补齐短板。

第二把钥匙:让身体会“花钱”。把日常活动当成血糖的“消费券”。饭后10—15分钟开始,散步20—30分钟;每周至少150分钟中等强度运动,能说话、不能唱歌的强度即可;久坐每小时起身2—3分钟。吃这件事,不求“完美清单”,求“可执行”:主食粗细搭配(全谷杂豆≥1/3),固定餐次、固定份量,优先蛋白质与非淀粉蔬菜,含糖饮料与夜宵尽量谢绝。睡眠是被忽视的“稳糖药”,尽力把入睡时间拉回固定区间。

第三把钥匙:该用药就用药。别把药当失败的标志,它是降低并发症风险的工具。按照医生方案选择和调整二甲双胍、GLP-1RA、SGLT2i或胰岛素等,不随意停换;出现低血糖症状(心慌、手抖、冷汗、眼前发黑)要学会自救与复盘原因。同时,定期复诊,是对未来自己的“保单”。

【四】少走弯路:常见误区与人性化纠偏

误区一:“我先饿两天把糖降下去。”极端节食容易让身体进入“省电模式”,反弹更猛,还可能诱发低血糖与暴食。纠偏:与其“做减法”,不如“先加对的”:先加蛋白质与蔬菜,再慢慢减精细主食的量和频率。

误区二:“空腹不高就没事。”很多人餐后像坐过山车,血管受伤多发生在峰值与波动。纠偏:至少了解几次自己的餐后2小时;尝试“饭后走一走+主食前移少量蛋白”的组合。

误区三:“保健品替代处方药。”没有哪种神奇成分能“一把梭”解决胰岛素抵抗与多器官代谢异常。纠偏:保健可以有,但必须建立在正规诊疗与随访之上。

误区四:“工作太忙没时间。”忙是常态,关键是把控糖嵌入生活缝隙:会议前后各站立3分钟;电话用耳机边走边讲;地铁提前一站下车;把水果换成拳头大小、定时吃;把零食挪远、把水杯放近。你不是要“完美控糖”,你只需要“今天比昨天更稳一点点”。

糖尿病并不可怕,可怕的是长期与之“拉扯”。当你愿意把它摊开在日历、手环、厨房与鞋柜里,数据会给你信心,习惯会给你回报。别等症状把你推着走,先迈一步,小而稳——从今晚把体检单再翻出来开始。

嘉旺网-股票配资中心-配资平台推荐-配资哪家好提示:文章来自网络,不代表本站观点。